Die rätselhafte Zeit: Zeit und Zeitbegriff in der Literatur

Ein Beitrag für den Arbeitskreis für Vergleichende Mythologie von Jörg Jacob

In zahllosen Gemälden, Zeichnungen und Skulpturen können wir der allegorischen Figur des Chronos begegnen. Die Personifikation der Zeit in dieser ursprünglich mythischen Gestalt ist ein Versuch, das Phänomen greifbarer zu gestalten. Vorstellungen eines bärtigen Schöpfergottes haben hier vermutlich ebenso einen ihrer Ursprünge wie die Darstellungen des Gevatters Tod mit Sense und Stundenglas. Das griechische chrónos allerdings bezeichnete gleichermaßen die Zeit wie das Wort. Und auch in der lateinischen Sprache steht Tempus für die sprachlichen Formen und das Phänomen Zeit an sich. Wort und Zeit – literarische Texte thematisieren häufig das Phänomen Zeit, und dies auf sehr unterschiedliche Weise, einige Beispiele dazu führe ich hier an.

Formal können sich Erzählungen in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft bewegen, sie vermögen zwischen diesen Zeitebenen scheinbar mühelos hin- und her zuspringen. Sich dem Phänomen Zeit vollständig zu entziehen ist jedoch auch der Literatur nicht möglich. Doch mit welchen Zeitbegriffen wird operiert, um fiktionale Texte zu verstehen und zu analysieren? Literarische Texte erzählen meist von bereits vergangenen Geschehnissen, können aber als Fiction auch Zukünftiges schildern. Zeit spielt also eine wesentliche Rolle. Eine Minute kann sich erheblich dehnen, wenn nicht nur das Geschehen geschildert wird, sondern Gedanken und Empfindungen einer Person. Eine gewaltige Zeitspanne, die viele Jahre umfasst, kann dagegen durchaus in wenigen Sätzen zusammenfassend abgehandelt werden.

In einem der bekanntesten Texte der Weltliteratur, Homers Odyssee, erzählt Odysseus am Hof der Phäaken von den Abenteuern seiner Irrfahrt. Wie lange braucht er wohl, um all das bereits Erlebte zu schildern? Immerhin sind Jahre vergangen, seit er von Troja die Rückreise antrat. Mit dem neunten Gesang setzt diese Rückblende im Text ein und erst im dreizehnten Gesang kehren wir wieder in den Palast des Königs Alkinoos und damit in die Gegenwartsebene der Erzählung zurück. Bei der erzählten Zeitspanne handelt es sich um nahezu zehn Jahre, denn dies ist der Zeitraum, der für Odysseus Irrfahrt angegeben wird. Die Zeit, in der er dies alles berichtet ,wird wohl einige Stunden in Anspruch genommen haben, beginnend „nach dem Abendschmaus“ am Hof des Königs der Phäaken. Einige Stunden, sagen wir drei, oder vielleicht auch vier, für zehn Jahre. Wie lange aber brauchen wir nun, um den entsprechenden Abschnitt in der Odyssee zu lesen? In der Literaturtheorie werden die Begriffe erzählte Zeit und Erzählzeit verwendet: Um eine Normseite (1800 Zeichen incl. Leerzeichen) laut zu lesen, braucht es etwa zwei Minuten.

Diese Zeit, die wir benötigen, um einen Abschnitt zu lesen, wird als Erzählzeit bezeichnet. In den zwei Minuten, die wir also damit verbringen eine Seite zu lesen, können wir unter Umständen etwas erfahren, dass sich über viele Jahre hinweg ereignet hat oder auch nur die Geschehnisse bzw. Empfindungen einer einzigen Minute schildert. Es ist die erzählte Zeit.

Das zur raffenden Rückblende gegenteilige Verfahren können wir bei beispielhaft bei Marcel Proust betrachten: In „Unterwegs zu Swan“ wird der Moment des Einschlafens der Erzählfigur, ein Moment, der in der Realität womöglich nur wenige Minuten dauert, bis zum Äußersten gedehnt und analysiert, der erzählerische Raum weitet sich hier auf einem dutzend Buchseiten zu einem eigenen Kosmos, der die Begrenzung des Schlafzimmers vollständig überwindet. Und wenn er schließlich wieder aufwacht „… verliert (er) sein Zeitgefühl, und in der ersten Minute seines Erwachens wird er meinen, er sei eben erst zu Bett gegangen.“

Ein weiterer interessanter Aspekt ist das Verhältnis von Zeit und Ort, das als Chronotopos bezeichnet wird. Chronotopoi charakterisieren den Zusammenhang zwischen dem Ort und dem Zeitverlauf einer Erzählung. Und um auf Odysseus am Hof der Phäaken zurückzukommen – die Weite der Welt, die Schauplatz seiner mehrjährigen Abenteuer war, wird zusammengepresst im vergleichsweise engen Saal des Alkinoos, in dem sich Erzähler und Zuhörer befinden. Aus dieser „Zeitschleuse“ treten wir als Leser gemeinsam mit dem Helden in dem Moment wieder hervor, in dem die Rückblende der Erzählung endet und die Weiterreise nach Ithaka beginnen kann. Die Verzahnung von Raum und Zeit, von der wir seit Einstein wissen, (wenngleich es schwierig geblieben ist, sich diese vorzustellen bzw. zu begreifen) spiegelt sich in der erzählten Welt. Die Raumzeittheorie besagt, dass Zeit eben nicht universell sein kann, sondern Ortsgebunden ist, sich verlangsamen und beschleunigen kann. Verschiedene Orten bedeuten also auch verschiedene Zeiten. Und mit einer Ausdehnung des Raums dehnt sich dann auch Zeit aus. In der Literatur korrelieren Raum und Zeit ebenfalls auf komplexe Weise und zwar hinsichtlich Form und Inhalt gleichermaßen.

„Es ist eine moderne Illusion zu glauben, die Zeit sei eine lineare und zielgerichtete Abfolge, die von A nach B geht. Sie kann auch von B nach A gehen, und die Wirkung kann die Ursache hervorrufen …“lässt Umberto Eco einen seiner Protagonisten in „Das Foucaultsche Pendel“ behaupten, und man darf darüber nachsinnen, ob sich das auch auf die Struktur des Romans selbst bezieht.

Im Roman von Jules Verne, „Reise um die Welt in achtzig Tagen“, ist von Anfang an klar, dass die Zeit der Handlung, von Abreise bis Rückkehr, 80 Tage betragen wird. Allerdings mit der Einschränkung, dass diese Angabe zwar für die Londoner (dem Ort an dem die Reise beginnt) zutrifft, der Reisende selbst aber 81 Tage unterwegs ist, da er von West nach Ost unterwegs ist. Ebenso können wir aber – ausgehend von H. G. Wells – in diversen literarischen Werken Zeitreisenden begegnen, denen es mittels Zeitmaschine gelingt, beträchtliche Zeiträume in beide Richtungen – Vergangenheit wie Zukunft – zu durchqueren und dabei in zeitbedingte Turbulenzen geraten. Eine aktuelle Neuerscheinung, die sich dem Zeitreisen widmet: „Das Ministerium der Zeit von Kaliane Bradley.

Inhaltlich wird das Phänomen „Zeit“ in literarischen Texten jedenfalls häufig und recht unterschiedlich thematisiert. bzw. auch als Metapher verwendet. So heißt es bei Thomas Mann im Teufelskapitel des Romans „Doktor Faustus“ beispielsweise: „So wollt ihr mir Zeit verkaufen? Zeit? Bloß so Zeit? Nein, mein Guter, das ist keine Teufelware. (…) Was für `ne Sorte Zeit, darauf kommts an! Große Zeit, tolle Zeit, ganz verteufelte Zeit, in der es hoch und überhoch hergeht – und auch wieder ein bißchen miserabel …“

Hier wird Zeit also nicht nach Quantität sondern nach Qualität bemessen. Gute Zeiten, schlechte Zeiten – auch die Bewertung ist natürlich eine subjektive Angelegenheit. (und kann nicht vereinheitlicht werden, nicht einmal für die Figuren einer fiktiven Erzählung)

Ganz anders hingegen lässt Hermann Hesse in seiner Erzählung „Siddharta“ den alten Fährmann Vasudera zum Thema sprechen:

„Hast du, so fragte er ihn einst, „hast auch du vom Flusse jenes Geheime gelernt: daß es keine Zeit gibt?“

Vasuderas Gesicht überzog sich mit hellem Lächeln.

„Ja, Siddhartha“, sprach er. „Es ist doch dieses, was du meinst: daß der Fluss überall zugleich ist, am Ursprung und an der Mündung, am Wasserfall, an der Fähre, an der Stromschnelle, im Meer, im Gebirge, überall zugleich, und daß es für ihn nur Gegenwart gibt, nicht den Schatten Zukunft?“

Die absolute Gegenwart ist im Buddhismus von großer Bedeutung. In diesem Zustand gibt es keine Zeit, alles ist in diesem großen Jetzt enthalten. In diesem Beispiel ist ein Fluss entscheidend, der nicht namentlich gekennzeichnet ist, da es doch um das Wesen des Flusses geht, das für jeden anderen Flusslauf ebenso zutrifft.

In Sten Nadolnys Roman „Die Entdeckung der Langsamkeit“ hingegen spielt das subjektive Zeitempfinden eine wesentliche Rolle. Seine Hauptfigur kann mit dem allgemeinen Tempo nicht Schritt halten. Die Zeit, in der etwas geschieht oder gesagt wird, vergeht diesem John Franklin so schnell, dass Wesentliches nicht erfasst werden kann. Die „versehrte“ Kirchturmuhr im Kindheitsort von John Franklin illustriert dieses komplizierte Verhältnis: „Das Zifferblatt war an der Seitenkante des dicken Turms auf den Stein gemalt. Nur einen Zeiger gab es, und der mußte dreimal am Tag vorgerückt werden. John hatte eine Bemerkung gehört, die ihn mit dem eigensinnigen Uhrwerk in Verbindung brachte. Verstanden hatte er sie nicht, aber er fand seitdem, die Uhr habe mit ihm zu tun.“

Literatur vermag mit der Zeit zu spielen und zugleich die Frage nach ihrem Wesen immer wieder neu zu stellen. Für die Leser bemisst sich die Frage, ob man sich lieber ein dreizeiliges Gedicht vornimmt oder einen umfangreichen Roman, nicht zuletzt an der Zeit, die für eine Lektüre zur Verfügung steht. Literarische Texte sind in gewisser Weise aber auch selbst Zeitmaschinen, die – ohne das Thema Zeit direkt aufzugreifen – in Vergangenheit oder Zukunft entführen. Mit der Einleitung zur Roman-Tetralogie „Joseph und seine Brüder“ von Thomas Mann – um dieses Beispiel noch anzuführen – fährt man wie in einem Fahrstuhl durch die Zeiten immer tiefer hinunter in eine ferne Vergangenheit. Und auch in einer meiner Erzählungen tritt „die Zeit“ in Erscheinung. So heißt es in „Gefährten der Stille“: Zeit, dachte Anders, merkwürdig und unbegreiflich. Ich kann sie allein durch Veränderungen wahrnehmen. Ohne Veränderung würde auch Zeit nicht existieren.

Literaturhinweise:

Harald Weinrich, Tempus / Besprochene und erzählte Welt.

Homer, Odyssee (Übersetzung von J. H. Voß).

Marcel Proust, Unterwegs zu Swan.

Umberto Eco, Das Foucaultsche Pendel, dtv S. 245.

Umberto Eco, Im Wald der Fiktionen, dtv.

Thomas Mann, Doktor Faustus.

Hermann Hesse, Siddhartha / Suhrkamp TB / S. 87.

Sten Nadolny, Die Entdeckung der Langsamkeit.

Jörg Jacob, Gefährten der Stille, Connewitzer Verlagsbuchhandlung

Fotografie: Tintenfass mit Chronos, GRASSI Museum für Angewandte Kunst Leipzig

Sacro Bosco – der heilige Wald

Voi che pel mondo gite errando vaghi di veder meraviglie alte et stupende – Ihr, die ihr durch die Welt auf vagen Reisen umherirrt, die hohen und erstaunenden Wunder zu sehen…

Bomarzo, ein verschlafener Ort in der italienischen Provinz Latium, birgt ein offenbares Geheimnis. Offenbar weil jener geheimnisvolle Ort, von dem hier die Rede sein soll, öffentlich zugängig ist. Geheim, weil er sich bis heute nicht vollständig enträtseln lässt. In einer baumbestandenen Talsenke, in Sichtweite des oberhalb gelegenen Ortes Bomarzo mit dem Schloss der Orsinis, geht man auf gewundenen Parkwegen durch eine scheinbar verwunschene Welt. Gewaltige steinernen Skulpturen, rätselhafte Inschriften, emblematische Zeichen, in denen sich griechische und römische Mythologie mit zeithistorischen und literarischen Bezügen mischt, überraschen den Besucher auf mehreren Ebenen. Sowohl auf den terrassenartig angelegten Ebenen der Parkanlage, die sich am Hang des Talgrundes übereinanderschichten, als auch im metaphorischen Sinne. Denn wenn man Nachforschungen anstellt über Sinn und Bedeutung dieser Anlage und über mögliche Gründe, die zu ihrer Schaffung geführt haben könnten, gerät man schnell ins Reich der Vermutungen und Spekulationen. Die Parkanlage des Hauses Orsini, auch Sacro Bosco – der heilige Wald – genannt, fasziniert seit ihrer Wiederentdeckung in der Mitte des 20. Jahrhunderts Künstler, Schriftsteller, Kunsthistoriker und inzwischen auch zahlreiche Besucher, die insbesondere an den Wochenenden mit ihren Kindern durch den Park schlendern und sich an den grotesken Skulpturen ohne vertieftes Interesse an deren Bedeutung erfreuen. Doch in den steinernen Figuren von Bomarzo mischen sich mythologische Motive auf uneindeutige Weise mit historisch-politischen Anspielungen. Die Anordnung der Figurengruppen zueinander (es gibt ein Tor zur Unterwelt, den Drachen, den Kampf der Giganten, Brunnen, Wasserspiele, Grotten) und die Anlage in ihrer Gesamtheit sowie die beigefügten Sinnsprüche und Zitate geben Deutungen und Spekulationen reichlich Raum. So begrüßt den Besucher beim Betreten des Geländes eine programmatische Inschrift, die in den Sockel einer Sphinx graviert wurde: Der du hier eintrittst betrachte / Stück für Stück / und sag mir dann, ob so viele Wunder / durch Täuschung bewirkt sind / oder allein durch Kunst.)

War eine Verwirrung des Besuchers erklärte Absicht des Schöpfers der Anlage, war alles nur ein großer Spaß, bei dem man mit Zitaten aus Geschichte, Literatur und Mythologie falsche Fährten legte? Oder gab es Gründe, eine wie auch immer geartete Botschaft hinter labyrinthischen Rätseln zu verstecken?

Um die Mitte des 16. Jahrhundert entstanden, war der Park, der Fürst Vicino Orsini (1523–1585) zugeschrieben wird, schon bald nach dessen Tod für lange Zeit vollkommen verwildert. Fast vier Jahrhunderte hindurch interessierte sich niemand für das unwirtliche Wäldchen. Dicht verwucherte Bäume und Sträucher, bemooste Steine, ein morastiger Talgrund, durch den sich der Lauf des Bachs Concia zwischen Felsbrocken seinen Weg sucht. Allein die monströsen steinernen Gestalten von Elefant, Drache, Glaukos, Proserpina und Neptun ragten da und dort aus der dichten Vegetation. Es muss wohl ein schauerlicher Ort für die Bewohner der Gegend gewesen sein, der besser zu meiden war. Existierten vielleicht sogar noch vage Erinnerungen an eine vorchristliche Kultstätte, die sich möglicherweise hier, im Tal bei Bomarzo, befunden haben mochte? Es wäre wohl nicht vollkommen unwahrscheinlich, denn rund um Bomarzo, ja überhaupt in der gesamten Region um den Bolsenasee, finden sich zahlreiche etruskische Artefakte wie die berühmte Felsennekropole Castel d`Asso oder die sogenannte etruskische Pyramide, ein gewaltiger Felsbrocken nahe Bomarzo, der offenbar einmal kultischen Zwecken gedient hatte.

Als “Villa der Monster” wird die Parkanlage von Bomarzo unter anderem auch bezeichnet. Und eine gewisse Düsternis – ja, man könnte durchaus von morbider Atmosphäre sprechen – eignet dem Ort durchaus. Nichts von spielerischer Leichtigkeit ist hier zu spüren, eher überkommt den Besucher die bedrückende Vorahnung einer diffusen Bedrohung.

Die Wiederentdeckung des Sacro Bosco fand schließlich Mitte des letzten Jahrhunderts statt. Bereits 1870 hatte die Familie Bettini das Gelände gekauft und seit den 1950er Jahren mit Hilfe des Instituts für Geschichte und Architektur von Rom begonnen, die Anlage zu restaurieren. Der erste in einer langen Reihe von Künstlern und Schriftstellern, die sich hier faszinieren und inspirieren ließen, war Salvador Dali, der bereits in den dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts in Bomarzo gewesen war. Es sollten ihm viele andere folgen, die wie er vom Rätsel der Anlage fasziniert waren und ihre Eindrücke künstlerisch verarbeiteten (sogar eine Oper namens “Bomarzo” gibt es, die der argentinische Komponisten Ginastera schuf).

Vicino Orsini erbte die Grafschaft Bomarzo 1542 von seinem Vater. Zuvor war er als Offizier und Politiker im Umfeld des Papstes in Erscheinung getreten. Als Schlüsselereignis in Orsinis Leben gilt seine Anwesenheit während einer Schlacht um die Stadt Montefortino, nach deren Eroberung durch die Truppen des Papstes die Bevölkerung abgeschlachtet wurde. Orsini beendete in der Folge dieses grauenvollen Ereignisses seine militärische und politische Karriere und zog sich nach Bomarzo zurück. Über die Gründe, die ihn hier zur Anlage des Parks bewegten, ist bereits viel spekuliert worden. Dabei dürfte der Essay der niederländischen Autorin Hella S. Haasse “Die Gärten von Bomarzo” für die Bomarzo-Deutung und Forschung wegweisend gewesen sein. Haasse besuchte Bomarzo in den 60er Jahren und zog in ihrem Text Verbindungslinien zu archaischen Symbolen und Kulten (hier kommen u.a. auch die Etrusker ins Spiel). Ihr Essay ist vor allem aber bemerkenswert aufgrund der genaueren Untersuchung der familiären Beziehungen und Verstrickungen der Familien Orsini und Farnese in die komplexe politische Situation ihrer Zeit. (Durch seine Frau, Giulia Farnese, war Orsini mit dem Haus der Farnese verwandt.) Zwischen den eigenen Machtansprüchen, jenen des Papstes im nahen Rom, der Fraktion der Kaisertreuen und den aufstrebenden norditalienischen Handelsstädten dürfte das Leben des humanistisch gebildeten Orsini nicht gerade einfach gewesen sein. Neben dem Einfluss der komplexen politischen Situation im Italien des 16. Jahrhunderts haben ihn zweifellos auch die Einwirkungen der Renaissancebewegung auf Kultur und religiös-philosophisches Denken in dieser Zeit beeinflusst und in der Anlage des Sacro Bosco ihren Ausdruck gefunden.

Besonders reizvoll scheint mir an Hella S. Haasses Essay darüber hinaus die Möglichkeit, Bomarzo als eine Art Scharnier zu sehen, an dem eine rätselhafte Verbindung möglich scheint von jenem merkwürdigen Garten der Renaissancezeit zur fernen etruskischen Kultur, deren Sprache noch immer nicht entschlüsselt werden konnte.

Es gibt diverse weitere Deutungsversuche, um zu einem Verständnis der Anlage zu kommen (siehe dazu Literaturhinweise). So wird Orsinis Park als Ausdruck eines Aufstands gegen das religiös-politische Establishment im Italien des 16. Jahrhunderts gesehen oder es wird die psychologische Annäherung mittels Freuds Traumdeutung als Methode seiner Interpretation gewählt. Im Laufe der letzten Jahrzehnte sind auch neue Erkenntnisse – beispielsweise durch die Untersuchung Vicino Orsinis Briefwechsel – hinzugekommen. Und was in Hella S. Haasses 1968 erstmals erschienenen Buchs noch weitgehend unbelegte Überlegungen und Vermutungen sind, ist seither tiefergehend untersucht worden. Besonders das 1985 erschienene Buch von Horst Bredenkamp (Vicino Orsini und der Heilige Wald von Bomarzo. Ein Fürst als Künstler und Anarchist) hat Hella S. Haasses Überlegungen weitergeführt.

Dennoch kann man den “Heiligen Wald” nach wie vor auch als “deutungsoffenen Raum” sehen, der dazu einlädt, sich im physischen wie im metaphorischen Sinn hineinzubegeben und sich anregen und überraschen zu lassen. In Günter Kunerts Gedicht “Verlangen nach Bomarzo” heißt es: “Selber ein Fels sein. / Stillstehen mit der gewesenen Zeit / … Da bleiben. Hierbleiben / Kristallinisch / solcher Landschaft sich innig verbinden: / wenigstens vorübergehend / unsterblich sein./”

Ist mit der Sehnsucht, in die steinernen Figuren einzutreten, auch der Wunsch verbunden, ihr Geheimnis zu erkennen? Oder geht es gar nicht darum, ein mysteriöses Geheimnis zu entschlüsseln? Vielleicht ist ein tieferer Sinn der weiterhin rätselhaften Anlage aber bereits darin zu finden, dass der Gang durch den heiligen Wald, die Beschäftigung mit den Gärten von Bomarzo letztlich zum Nachdenken über das eigene Verhältnis zu Sinnlichkeit und Tod, zur eigenen Existenz gerät, zur Suche nach möglicher Orientierung in einer nur zu oft verwirrend komplexen Welt auffordert.

Ein Beitrag von Jörg Jacob für den Arbeitskreis Vergleichende Mythologie

Die Bibliothek des Salman Schocken

Der jüdische Kaufmann und bibliophile Intellektuelle Salman Schocken (1877 – 1959) gehörte in der Zeit der Weimarer Republik zu den bekanntesten Persönlichkeiten im öffentlichen Leben Deutschlands. Von seinem Aufstieg vom Handelsvertreter zum Leiter eines riesigen Konzerns, seinem Werdegang als Verfechter des Zionismus, dem besonderen Verhältnis zu Sprache und Literatur, der Flucht aus dem nationalsozialistischen Deutschland und seinem Leben im Exil nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs steht sein Lebensweg für ein bedeutendes und paradigmatisches Stück deutsch-jüdischer Zeitgeschichte. Soweit Salman Schocken im öffentlichen Bewusstsein in Deutschland heute aber noch präsent ist, kennt man ihn lediglich als den erfolgreichen und innovativen Geschäftsmann, der nicht zuletzt durch seine modernen Kaufhausbauten (zum weitgehend erhaltenen Chemnitzer Haus existiert inzwischen umfangreiche Literatur) in Erinnerung geblieben ist.

Schocken ist jedoch nicht allein als erfolgreicher Unternehmer eine wichtige Gestalt der Zeitgeschichte, sondern er ist als Verleger und Sammler jüdischer und deutscher Literatur für die Kultur des 20. Jahrhunderts von Bedeutung. Sein kommerzieller Erfolg als Leiter eines der größten Kaufhaus-Konzerne Deutschlands ermöglichte ihm ein kulturelles Engagement, das seinesgleichen sucht. Es ist in einem kurzen Beitrag wie diesem nicht möglich, der vielschichtigen Persönlichkeit Schockens und seiner kulturellen Aktivitäten gerecht zu werden. Ich möchte deshalb hier vor allem auf seine bibliophile Neigung und die daraus erwachsene Büchersammlung aufmerksam machen. Seine Sammlung darf sicherlich als eine der bedeutendsten Privatbibliotheken des 20. Jahrhunderts bezeichnet werden. Im Bestand befanden sich Originalmanuskripte verschiedener Epochen, frühmittelalterliche Drucke und zahlreiche Textfragmente aus dem 12. Jahrhundert, die aus einem Fund in einer Kairoer Synagoge stammten. All dies neben den bedeutenden Werken moderner Autoren, wertvollen Autografen (darunter eine 46seitige Abhandlung von Albert Einstein, in der dieser seine Relativitätstheorie beschreibt) und Erstausgaben sowie dem Nachlass von Novalis und dem von Theodor Fontane. Die wichtigsten Werke von Goethe und Schiller, von Schopenhauer, Nietzsche, Meister Eckhart, Spinoza, Freud, Heine und Karl Kraus gehörten zu dieser gewaltigen Sammlung, aus der sich – nach seinen eigenen Worten – Salman Schockens Biografie “ablesen” lässt. (Gerade Goethes Werk war für ihn von immenser Bedeutung. Für Thomas Mann soll Schocken einer der versiertesten Goethe-Kenner gewesen sein.) Zum Bestand der Sammlung gehörten neben der Originalhandschrift des “Faust II” auch Notizen von Karl Kraus zu “Die Letzten Tage der Menschheit” sowie Heinrich Heines letztes Testament, das Schocken auf seinen Reisen immer mit sich geführt haben soll. Dass Schockens weitgefächerte Interessen aber auch die soziale Frage und die Ideen des Sozialismus einschloss, belegt eine einzigartige Kollektion, die ebenfalls zum Bestand der Bibliothek gehörte: dreiundzwanzig unterschiedliche Ausgaben des “Manifest der Kommunistischen Partei” von Karl Marx und Friedrich Engels.

Als Autodidakt hatte sich Schocken bereits in seiner Jugend eine umfangreiche Bildung erworben und frühzeitig begonnen, vor allem – aber keineswegs ausschließlich – jüdische Literatur zu sammeln. Die Anfänge seiner Sammlertätigkeit sind während seiner Jugendjahre als reisender Handelsvertreter zu suchen. Obwohl er zu diesem Zeitpunkt noch nicht über entsprechende Mittel und Möglichkeiten verfügt, um sich eine eigene Bibliothek aufzubauen, gilt seine Leidenschaft der Literatur und dem Sammeln von Büchern. Bücher waren ihm in diesen Jahren wohl zeitweise wichtiger als ausreichend Nahrung. Besonders die erschwinglichen Ausgaben der Insel-Bücherei soll er bewundert haben. Diese Bewunderung sollte sich dann später auch in seinem eigenen Verlag niederschlagen, denn die Insel-Bücherei gilt als Inspiration und Vorlage der “Schocken-Bibliothek”, deren Gestaltung sich maßgeblich an dieser orientierte. Mit dem kommerziellen Erfolg, der sich ab 1906 zunehmend einstellte, wurde es Schocken auch möglich, mit Erwerbungen in größerem Stil seine entstehende Bibliothek aufzubauen und stetig zu erweitern. Beraten wurde er dabei u.a. von Moses Marx, dessen über 2.500 Bände zählende Hebraica- und Judaica-Sammlung Schocken 1924 erwarb.

Neben der privaten Sammlung führte sein literarisches Interesse 1929 unter anderem auch zur Gründung eines Instituts zur Erforschung der hebräischen Poesie. 1931 folgte sein Verlagshaus, das seinen Sitz anfänglich in Berlin hatte und fünf Jahre nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1938 geschlossen wurde). Der Schocken-Verlag publizierte in dieser kurzen Zeit seines Bestehens mehr als zweihundert Titel, viele davon in bibliophiler Ausgabe, und hielt u.a. auch die Weltrechte am Werk von Franz Kafka. Vor diesem Hintergrund mag Schocken seine geschäftliche Stellung durchaus als Last empfunden haben, denn sie erlaubte ihm wohl nicht, die kaufmännische Tätigkeit zu beenden und sich ausschließlich seiner Leidenschaft – den Büchern, der Literatur, der Philosophie und jüdischer Geschichte – zu widmen. Bereits seit den zwanziger Jahren förderte Salman Schocken aber Dichter und Schriftsteller, darunter Martin Buber und insbesondere den späteren Nobelpreisträger Samuel Agnon. (Bemerkenswert scheint mir in diesem Zusammenhang, dass Agnon in seinem Roman “Herrn Lublins Laden”, in dessen Hauptfigur – dem Leipziger Kaufmann Herr Lublin – Salman Schocken erkennbar ist, diesen lediglich als Geschäftsmann darstellt. Den Bibliophilen, den belesenen Sammler und Kenner literarischer Welten, sucht man hier vergeblich.)

Im Jahr 1934 verließ Schocken unter dem Druck der Ereignisse mit seiner Familie Deutschland, er wanderte zunächst nach Palästina aus und gründete in Tel Aviv einen neuen Verlag. Sein Kaufhauskonzern wurde von den Nationalsozialisten einige Zeit später beschlagnahmt und der Berliner Verlag 1938 liquidiert. Glücklicherweise gelang es Schocken aber noch rechtzeitig, seine Bibliothek zu retten. In den Jahren 1934 bis 1937 gelangte der Bestand seiner Sammlungen auf dem Seeweg von Hamburg in das britische Mandatsgebiet Palästina. So erreichte im Dezember 1935 eine Ladung von 164 stabilen Holzkisten den Hafen von Haifa. Darin befanden sich laut Transportpapieren “alte und gebrauchte Bücher” im Wert von 250.000 Reichsmark. Die Ausfuhr von Büchern aus Deutschland war zwar nicht generell verboten, doch wäre diese Aktion wahrscheinlich nicht möglich gewesen ohne kluge und umsichtige Vorausplanung und einem Netzwerk von Beziehungen und Absprachen mit zuständigen Behörden. Der Ort der Bestimmung der Sammlung war die vom Architekten Erich Mendelssohn im Auftrag Schockens entworfene und neu erbaute Bibliothek im West-Jerusalemer Stadtteil Rechavia. Ein vom Bauhausstil inspiriertes und vom Geist des Bauhauses durchdrungenes Gebäude, von der schlichten, klar gegliederten Fassade bis zu den Details im Inneren wie den stählernen Handläufen und Türklinken, den verglasten Treppenhäusern und der Möblierung. Hier sollten die mittlerweile 60.000 Exemplare hebräischer sowie etwa 15.000 Exemplare deutscher Literatur, Manuskripte, Handschriften, Inkunabeln und Drucke eine sichere Heimat finden.

1937 wurde der Bestand noch um die Sammlung Wolfskehl erweitert, die Schocken aufgekauft hatte und Wolfskehl damit den nötigen finanziellen Spielraum verschaffte, um Deutschland verlassen und sich in der Emigration eine neue Existenz sichern zu können. Karl Wolfskehl (1869-1948) gilt als bibliophiler Sammler von großer Bedeutung: Seine Sammlung umfasste u.a. auch Werke zur Geschichte der Germanistik und Zeugnisse poetischer Sprachentwicklung.

Die Jerusalemer Schocken-Bibliothek mit ihren umfänglichen Sammlungen wurde in der Folge für die deutschsprachigen Emigranten im Mandatsgebiet zu einem wichtigen Ort des kulturellen Austauschs, zu einer Art Heimstätte. Hier fanden Lesungen, literarische Begegnungen und Diskussionen, akademische Gesprächsrunden statt. Als ein Höhepunkt dieser Veranstaltungen gilt eine Lesung, die Salman Schocken 1939 persönlich hielt. Das Thema lautete: “Der deutsche Romantiker Jean Paul”.

Es entsprach Schockens ausdrücklichem Wunsch, dass seine Bibliothek öffentlich zugänglich sein sollte. Else Lasker-Schüler, die von Schocken finanziell unterstützt wurde, war hier ebenso zu Gast wie Gershom Scholem oder Hugo Bergmann. Auch in Lasker-Schülers Exilbriefen an Salman Schocken wird das besondere Verhältnis der deutsch-jüdischen Emigranten zu ihrem Förderer Schocken beispielhaft deutlich.

1961 vertraute die Familie Schocken die Bibliothek dem “Jewish Theological Seminary” an und übergab den Bestand an Inkunabeln der israelischen Nationalbibliothek in Jerusalem. In den 1970er-Jahren wurde schließlich ein Teil der Schocken-Sammlungen aufgelöst und auf Versteigerungen angeboten. Es waren dies vor allem die Bestände der Deutschen Literatur vom Barock bis zur Moderne, die den Hauptteil des ersten Auktionskataloges von 1975 ausmachten. Die umfangreicheren Sammlungen der ‘Judaica’ und ‘Hebraica’ stehen der Öffentlichkeit jedoch weiterhin in der Schocken Library in Jerusalem zur Verfügung, die unter dem Titel “The Schocken Institute for Jewish Research” als Forschungsstätte dient und nach Anmeldung auch öffentlich zugänglich ist. Nach wie vor ist sie damit auch heute ein Ort der wissenschaftlichen Arbeit. Jedes Jahr kommen Interessierte hierher – insbesondere auch aus deutschsprachigen Ländern – um Manuskripte und Dokumente des Schocken-Archivs einzusehen und auszuwerten.

Eine Bibliothek definiert sich nicht allein durch die Menge der Bücher, denen sie Heimstätte ist, nicht allein durch Auswahl und Ordnung der dort versammelten Werke, sondern auch durch die daraus erwachsene Bedeutung in historischer sowie in bildungsgeschichtlicher Hinsicht. Die Schocken-Bibliothek – ihre Entstehung, die ursprüngliche inhaltliche Zusammensetzung und insbesondere ihre Geschichte ist im weitesten Sinne auch ein Erinnerungsort deutsch-jüdischer Zeitgeschichte. In der Schocken Library in Jerusalem wird eine von Salman Schockens Karteikarten mit dem bemerkenswerten handschriftlichen Vermerk “Faust + Moses” aufbewahrt. Als ich sie sah, musste ich daran denken, dass Salman Schocken geäußert haben soll, seine Bibliothek sei seine wahre Autobiografie. Er starb 1959 in einem Schweizer Hotelzimmer. Als man ihn fand, hielt er – so die Legende, der man nur zu gern glauben möchte – zwei Bücher in seinen Händen fest umklammert: Goethes Faust II und Martin Bubers Geschichten des Rabbi Nachman – vielleicht ein letzter Verweis seinerseits auf die gescheiterte deutsch-jüdische „Symbiose“.

Ein Beitrag von Jörg Jacob für den Arbeitskreis für Vergleichende Mythologie e.V.

Literaturhinweise:

Antony David, “The Patron, A Life of Salman Schocken, 1877-1959”, New York (Metropolitan Books) 2003.

Konsum und Gestalt, Borrmann, Mölders, Wolfram (Hrsg.)

Gershom Scholem: „Von Berlin nach Jerusalem (Bibliothek Suhrkamp).

Schmuel Josef Agnon, „Herrn Lublins Laden“

Konrad Fuchs “Ein Konzern aus Sachsen”, DVA

Else Lasker-Schüler, “Exilbriefe an Salman Schocken”.

Stefanie Mahrer, “Salman Schocken – Topographien eines Lebens”.

.

Landschaften jenseits der Wirklichkeit – Die Commedia und einige Gedanken zur Topografie des Jenseits

er nahm sich an der Göttersitze allesamt. Allumfassende Weisheit besaß er in jeglichen Dingen. Er sah das geheime und deckte auf das Verhüllte (Gilgamesch-Epos)

Wohin sich Jenseitsreisende auch immer begeben – sei es Hades, Hölle, oder Paradies – und auf welchen Wegen sie dahin gelangen, sie verlassen in jedem Fall die Lebenswelt der Menschen, um „das Geheime zu sehen und das Verhüllte aufzudecken“. Jenseitsreisende überschreiten den Fluss, überqueren das Gebirge, erheben sich in die Lüfte so leicht wie ein Hauch und erreichen die höchsten aller Himmel. Sie steigen hinunter in düstere Unterwelten, wagen sich in Schlünde und Grüfte, tauchen zum Meeresgrund, gelangen in die tiefste aller Tiefen, und – was normalerweise den Sterblichen verwehrt bleibt – sie kehren wieder zurück, um uns Lebenden Bericht zu erstatten.

Dante Alighieris Commedia ist in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich und zweifellos etwas Neues in ihrer Zeit, sie ist ein Kompendium des Wissens, voller Anspielungen zum politischen Zeitgeschehen, ist Spiegel sozialer und moralischer Befindlichkeiten, eine Bestandsaufnahme der italienischen Gesellschaft des 14. Jahrhunderts, ist Liebesdichtung und bedeutender Beitrag zur Entwicklung der italienischen Volkssprache. Neben all diesen Aspekten steht sie in der Tradition der Jenseitsreisend, jener Wanderer durch Höllen und Himmel seit Gilgamesch, dem großen König des Zweistromlandes, der sich vor 5000 Jahren als einer der Ersten (so viel wir jedenfalls im Moment wissen) auf den Weg machte, um das Geheimnis des Todes zu ergründen.

Die Darstellung und Beschreibung von Anders- und Unterwelten und der Wege, die dorthin führen, bilden ein Genre, das es schon lange vor (und auch noch nach) der Commedia gegeben hat. Dante aber hat seinen eigenen Realismus geschaffen und das bisher meist nebulöse Jenseits als ein gewaltiges Panorama gestaltet. Vor allem seine komplexen Darstellungen der „Höllenlandschaften“ zeigen nicht mehr nur den einen Schreckensort, sondern differenzieren vielfältige Landschaften des Schreckens, die er detailliert ausmalt. Seine Landschaften des Jenseits spiegeln sicher bis zu einem gewissen Grad auch Landschaftserfahrungen der realen Welt. Eindrücke und Erlebnisse aus den lombardischen Städterepubliken und während seiner Reisen in Norditalien spielen hier möglicherweise eine Rolle. Insbesondere die als “Teufelstal” bekannte Gegend um Monterotondo mit ihren heißen Quellen und Geysiren, aus denen schwefelhaltige Dämpfe aufsteigen, könnten Dante, der sie vermutlich kannte, unter anderem inspiriert haben. Aber auch die Höhlen von Škocjan, durch die der Fluss Reka tost, könnten Inspirationsquelle für Dante gewesen sein. Interessanter noch scheint mir aber ein Hinweis auf die Deckenmosaiken der Taufkirche des Doms von Florenz und deren trichterförmigen Kuppel. Hier konnte Dante einen dreiköpfigen Dämon besichtigen, der womöglich Vorlage für seine Luziferdarstellung gewesen ist. Seine Landschaftsschilderungen in der Commedia implementieren aber in weitaus stärkerem Maße fantastische Bilder, die wirkliche Gegebenheiten und Erfahrungen überhöhen und verfremden.

Der Weg des Wanderers in der Commedia führt zunächst durch Wald und Tal. Der Wald wird als wild und finster beschrieben und das Tal führt hin zu jenem Berg, der von der Sonne bestrahlt wird, jedoch nicht bestiegen werden kann, denn wilde Tiere drängen den Wanderer zurück in die Tiefe und Dunkelheit des Tals. Auf Wald und Tal folgt ein Gewässer, der Fluss Acheron, jener Hauptstrom der Unterwelt, in den Styx und Kollegen (Kokytos, Phlegethon und Lethe) münden. Meere und Flüsse bilden in den meisten mythologischen Schilderungen des Jenseits eine natürliche Grenze zwischen den Welten der Lebenden und der Toten. Der Acheron ist allerdings nicht nur mythischer, sondern auch realer Fluss: Im Nordwesten Griechenlands fließt er heute noch wie schon vor Jahrtausenden. Und wie alle anderen überlieferten Hades-Zugänge befindet er sich am Rande der antiken griechischen Welt. Sind Wald, Tal und Berg in der Commedia namen- und konturlos und rein allegorisch zu verstehen, taucht mit dem Acheron ein konkreter Bezug zur Jenseitsvorstellung der Antike und eine reale landschaftliche Situation auf. Es werden in der Folge dann vor allem landschaftliche Extreme geschildert – auf lebensfeindliche Waldwildnis folgen Eissee und Sandwüste – , um das mannigfaltige Bestrafungssystem für die weltlichen Verfehlungen der Menschen möglichst drastisch darzustellen. Auch die Satans-Stadt der Leiden mit all ihrer durchaus vorhandenen Infrastruktur bleibt im Ungefähren. Sie besitzt die typischen Merkmale jener Städte, die Dante kannte: Turm, Tor, Stadtmauern, Gassen. Anstelle der Wohnhäuser finden sich hier – naturgemäß – steinerne Särge und Grabmäler.

Bewegt sich der irdische Wanderer zumeist in der Horizontalen, folgt der Jenseitsreisende einer vertikalen Achse. Dunkel und Licht, Böse und Gut sind die gegensätzlichen Pole dieser Achse. Der christliche Jenseitswanderer hat dabei naturgemäß das Ziel, die Destination Paradies zu erreichen. Verbunden damit ist der hohe Wunsch nach Erlösung und Gottesnähe. Eine meiner frühesten Erinnerungen hinsichtlich der Wege zum Jenseits bezieht sich auf ein großformatiges und aufwendig gerahmtes Bild in der Wohnstube einer alten Dame; ich war als Kind oft zu Besuch bei ihr. Dieses Bild zog mich jedes Mal, wenn ich dort war, in seinen Bann: Es zeigte einen breiten, sorgfältig gepflasterten Weg, auf dem gutgelaunte und elegant gekleidete Menschen flanierten, ohne Zweifel waren sie wohlhabend und ihr Leben konnte als glücklich angenommen werden. Parallel zu ihnen am äußersten rechten Bildrand führte ein erbärmlicher Pfad durch Dornengestrüpp und über wüste Steinhaufen hinweg. Dort sah man einen einsamen Wanderer in zerfetzter Kleidung mühevoll aufwärts steigen. Es bedarf wohl keiner besonderen Erklärung, dass jener mühsame Weg zu den Pforten des Himmels führte, während die bequeme Straße die Gutsituierten geradewegs in die Hölle beförderte.

Als sich Gilgamesch seinerzeit auf den Weg machte, führte sein Weg aus vertrauter Steppenlandschaft zunächst in ein Gebirge, dann durch Wald zum Meeresufer. Dieses Meer muss überquert werden, und nach einem sinnlosen Gemetzel am Seemann Ur-schanabi und seinen Gehilfen gelingt dies auch mithilfe von langen Holzstangen, die Gilgamesch zum Staken benutzt. Von Anfang an werden also anonyme Großlandschaften zitiert: Gebirge, Wald, Meer. Die Unterwelt selbst ist in einem nicht näher definierten Bergland verortet, das schwerlich eine irdische Entsprechung finden dürfte, ist doch die mesopotamische Ebene von zahlreichen bergigen Regionen umringt. In der Antike hingegen stellte man sich das Jenseits als ein riesiges diffuses Niemandsland vor, eine unterirdisch gelegene Welt, in der Menschen nach ihrem Tod als Schattengestalten umherirren, nicht wissend, wozu und wie lange sie in diesem unbestimmten Transitraum bleiben müssen. Die Zugänge zu dieser jenseitigen Unterwelt, dem Hades, waren in der Antike aber konkrete Orte, allesamt im Westen der griechischen Welt gelegen: Der Lago d’Averno westlich von Neapel, die Quellen des Acheron in Epirus und jener am Kap Tenaro auf der Halbinsel Mani, dem südlichsten Ausläufer der Peloponnes, den schon Herakles für seine Hadesreise genutzt haben soll. Kahle, noch immer hoch aufgeworfene Berghügel bilden dort das letzte Aufbegehren des Balkangebirges, dessen südlicher Strang am Kap Tenaro im Meer verendet und gleichsam in sein Gegenteil umgekehrt wird, da nämlich, wo das Meer in die ungeheuerliche Tiefe von mehr als 5000 Metern absinkt. (Das Calypsotief ist eine der tiefsten Stellen des Mittelmeeres überhaupt.)

Eine Wegstunde vom Kap entfernt befand sich das Totenorakel der Spartaner, nahe also bei einem der überlieferten Zugänge des Hades. Die Straße dorthin ist schmal, sie schlängelt sich durch menschenleere Gegend, der Wanderer wird stumm beobachtet von verfallenden Wohntürmen, die auf den umliegenden Berghängen wie Stacheln auf dem Rücken eines urzeitlichen Tieres in die Höhe ragen. Kein Baum, kaum Gesträuch, außer mitleiderregenden Feigenkakteen, säumen den Pfad, die wenigen Siedlungen wirken menschenverlassen und eine Stille senkt sich, sinkt immer tiefer, dringt in Gedanken und Empfindungen ein. Das Ende der Welt habe ich mir seit Kindertagen nicht anders vorgestellt. (...)

Wohin das Licht geht

Essay Lichtfest Leipzig 2019

Lichtlinien gehen auf Spurensuche, zeichnen Wege nach, Farbfelder und Schattenflächen bilden Strukturen, die vor dem Hintergrund alter Bilder neue Deutungen ermöglichen. Das Licht ist hier Mittler, es öffnet Räume, macht Geschichte sicht- und erlebbar, denn sowohl die wahrnehmbar gemachte Präsenz des Lichts als auch seine Bedeutung als Metapher sind Victoria Coelns Arbeiten eingeschrieben. Ihre Überschreibungen vorhandener Raumsituationen mit Lichtstrukturen und -fragmenten ermöglichen eine neue Wahrnehmung vertrauter Orte. Die aktuelle Arbeit Victoria Coelns in Leipzig ist eine Annäherung an die Ereignisse im Herbst ’89. Behutsam macht sie sich mit den Gegenständen ihrer Forschung vertraut, erkundet Stadtraum, Architektur und Geschichte, bevor sie beginnt, mit Licht und Fotografie daran zu arbeiten. (...)

WHERE THE LIGHT GOES

Essay Lichtfest Leipzig 2019

Light lines venture out in search of clues, they trace tracks. Colour fields and shadow surfaces build structures which make way for new interpretations against the backdrop of old images. Here, light is the intermediary that opens doors, rendering history visible and visceral because it’s not just that Victoria Coeln’s works enlist the presence of light made manifest, they are also informed by the metaphorical meaning of light. The way she superimposes new light structures and fragments on existing spatial constellations paves pathways for new perceptions of old familiar places. Victoria Coeln’s current work in Leipzig converges with the events of autumn, 1989. She treads gingerly around the objects of her study—exploring the urban landscape, its architecture and history before casting her hand on it with light and photography. (...)

Where does light go? – In the fall of 1989, light proceeded from the St. Nicholas Church, circled the central ring road and lit up the cityscape. It followed the path of people who dared venture beyond the safe confines of the church sanctuary, crossed the St. Nicholas courtyard, made their way to the ring road at the city centre, and ultimately shed the power of their light far beyond the reach of the city limits. This is the route that Victoria Coeln traces with her light interventions.

The intersection of art and history. Prominent places—each with its respective historical context—are thrust into the centre of attention. Fields of light, light lines, and rasterisations superimposed on the buildings allow them to speak for themselves. Decisions about form and colour are based not merely on aesthetic considerations, but rather—perhaps to a greater extent—take into account historical events and historical memories associated with these locations and these buildings. – The events of the year 1989 may be situated in the past, but for the city of Leipzig and her people they remain present even after thirty years. They manifest themselves in buildings and places, in memories and stories. Victoria Coeln’s works throw open the shades on shadowy surfaces like windows to shed light on what is not easily grasped, on faded memories tucked between layers of time. We—as observers—become active participants in passing because the shadows that attest to our presence are incorporated into Coeln’s light interventions. And, as soon as we change our positions relative to the illuminated surfaces, the visible form also changes as movement sets in. Our spatial relationships to the familiar and the unfamiliar alike become perceptible—as does the permanent mutability of these relationships. This is how Victoria Coeln uses her work to establish an intellectual relationship to the movements and to the transformation that took place in Leipzig in the fall of 1989—movements and transformations that are ongoing to this day.

Schauen und Zuhören [Look and listen]. Looking is but the first step in Victoria Coeln’s work—it leads to a place of listening in on oneself and to hearing. What was once familiar—appearing as it does in a whole new light—suddenly seems strange and elicits a willingness to re-discover history and memory, to dare to explore new ways of navigating the past and the future.

(Translation Lilian Banks)

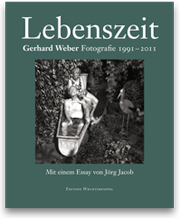

Lebenszeit Gerhard Weber Fotografie 1991–2011 Mit einem Essay von Jörg Jacob Kurt Uwe Andrich, Vorwort Denkmalschmiede Höfgen, Edition Wæchterpappel 20

128 Seiten, Pappband deutsch/englisch ca. 100 Abbildungen, Duplex ISBN: 978-3-933629-32-8

Ein halbes Jahrhundert lang hat Gerhard Weber sprichwörtlich Bilder aus dem Leben gegriffen und mit jeder Ausstellung, jedem Bildband gibt er sie wieder zurück. Dass seine Fotografien den Weg zum Betrachter und den Dialog mit ihm suchen und finden, macht ihre besondere Qualität aus. Der leidenschaftliche Blick durch das Objektiv ist von Anbeginn auf Menschen einer Landschaft gerichtet. Es ist die Landschaft zwischen Leipziger Tieflandsbucht und Vorerzgebirge mit ihren Bewohnern, die der Fotograf vor dem Hintergrund einer sich wandelnden Zeit porträtiert. Es ist seine Landschaft und es sind die ihm aufs Engste vertrauten Menschen. Mit dem hohen Grad an Identifikation und persönlicher Nähe zum Gesehenen gelingt es Gerhard Weber, neben dem Wandel der Kulturlandschaft und den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen vor allem die gelebte Zeit im Bild festzuhalten. Wie sein gesamtes fotografisches Schaffen vermittelt der vorliegende Bildband als Begleitpublikation zu einer großen Freilichtausstellung Raum und Anreiz für die Erinnerung und das Weitertragen der eigenen Geschichte. Damit knüpft Gerhard Weber an seine eindrucksvollen Werkschauen im Freien an, wie im Dorf Erlln 1985, in der Stadt Colditz 1990/95 und in Kaditzsch 1997. Mit dem Bildzyklus »Lebenszeit« hat Gerhard Weber seinem Œvre ein wichtiges Kapitel über die vergangenen zwanzig Jahre hinzugefügt. Es markiert zugleich einen neuen Abschnitt auf seinem konsequenten künstlerischen Weg. Jörg Jacob bezieht sich in seinem Essay zu diesem Zyklus nur sparsam auf das zu Betrachtende und bringt seinerseits eine originäre Sicht auf die Geschichte und das Leben in der ländlichen und kleinstädtischen Welt des mittel- und westsächsischen Raumes mit ihren gegensätzlichen Polen.

Pressestimmen

Tagesausflug auf der Spur der Bilder

Gerhard Weber zeigt ab 18. Juni in spektakulärer Open-air-Schau 300 großformatige Fotos

Grimma. Eine spektakuläre Freiluftausstellung könnte Grimmas touristische Sommerattraktion werden. Vom 18. Juni an hängen an fünf verschiedenen Stellen 300 großformatige Fotos des Grimmaer Fotografen Gerhard Weber. Sie berichten über das Leben auf dem Land von 1991 bis heute. Lebenszeiten heißt die Schau. Ein kleiner Junge hält stolz und lachend einen Hahn auf den Armen. Ein alter Mann mit dicker Zigarre im Mund stapft über sein Feld und wirft aus einem Blechgefäß mit bloßen Händen Kalk aus. Ein Ehepaar bindet hinter dem Haus Reisigbesen. "Auf dem Land gehen die Uhren langsamer", sagt Weber. Vielen seiner Bilder sieht man tatsächlich nicht an, dass sie zehn Jahre nach der politischen Wende im Osten entstanden sind.(...) Zeitgleich mit der Ausstellung erscheint am Sonnabend Webers neuer Fotoband mit dem Titel "Lebenszeit" mit einem Text von Jörg Jacob. (André Neumann, Leipziger Volkszeitung, Juni 2011)

Im richtigen Moment. Vom Geheimnis des Fotografen Gerhard Weber

Auf die Frage nach dem Geheimnis seiner Arbeitsweise, was die Faszination seiner Bilder hervorrufen, sucht er nach Worten. Dann spricht er vom "Warten auf den richtigen Moment" und der "Liebe auf den ersten Blick" zu seinen Motiven. Doch sein wirkliches Geheimnis ist ein offensichtliches: So intim der Kamerablick auch sein mag: nie denunziert er die Menschen, die er zeigt. Vielleicht ist Gerhard Weber nur zu bescheiden, um das zu sagen. Er sieht sich selber eher als konservativen Fotografen, der "Wirklichkeiten" abbilden möchte, immer auf der Hut vor "Bildlügen", und der gelernt hat, sich dafür Zeit zu nehmen. Das Warten auf den richtigen Moment und das richtige Motiv, dazu gehören Geduld, Erfahrung und der Wille, eine künstlerische Idee umzusetzen. Und der Fotograf Gerhard Weber glaubt auch im Zeitalter von Gentechnologie und Identitätsverlust mit der Zähigkeit eines Idealisten an den authentischen Kern des Menschen. Den aufzuspüren hinter Kleiderordnung, Maske und Inszenierung hat er sich zur Aufgabe gemacht. Das macht ihn sympathisch, und es verleiht seinen Bildern eine kraftvolle Aura, die aus dem Wechselspiel von Nähe und Distanz belebt wird. (Jörg Jacob, Leipziger Volkszeitung, 2010)